Sebuah catatan atas konser “Darah Juang” di Societet, Taman Budaya Yogyakarta, pada Sabtu, 18 Januari 2014.

Sebuah catatan atas konser “Darah Juang” di Societet, Taman Budaya Yogyakarta, pada Sabtu, 18 Januari 2014.

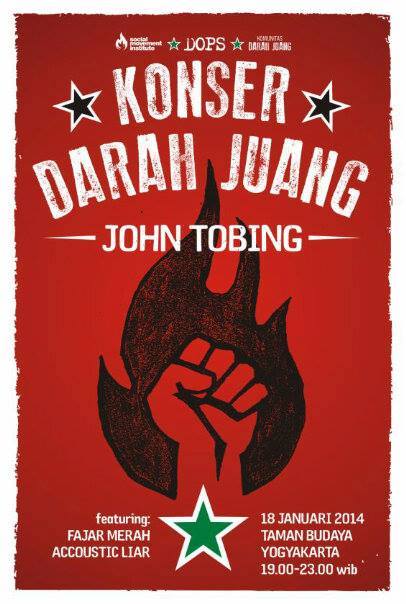

Dari seorang teman, saya mendapat kiriman poster sekaligus undangan untuk datang ke sebuah konser musik berjudul “Konser Darah Juang” di Societet, Taman Budaya Yogyakarta—sebuah konser yang judulnya diambil dari lagu yang beberapa tahun silam saya nyanyikan di beberapa kesempatan saat mengikuti demonstrasi-demonstrasi di jalan, dan hingga sekarang juga sering saya dengar kala mahasiswa melakukan unjuk rasa.

Beberapa teman antusias untuk menyaksikan konser ini, sementara yang lain skeptis.

“Darah Juang kok dikonserkan? Konser Darah Juang kok di TBY? Harusnya di jalan lah,” salah satu teman saya berkomentar. Baginya, pemilihan TBY sebagai lokasi konser adalah sebuah bentuk pilihan elitis yang jauh dari realita lagu itu sendiri.

Saya sendiri termasuk golongan yang penasaran dengan konser ini.

Terkait pemilihan letak di Societet, TBY, saya beranggapan bahwa pilihan ini diambil karena konser ingin mencapai sisi musikalitas yang optimal. Sepengetahuan saya, Societet memang memiliki kualitas sistem suara dalam-ruangan yang bagus. Saya sendiri tidak bermasalah dengan pemilihan ini karena, bagi saya pribadi, penting bagi karya-karya perlawanan untuk memperhatikan aspek estetis karya di samping aspek ideologis yang tentu menjadi roh karya tersebut. Sistem suara yang optimal tentu mendukung segenap komponen-komponen karya seperti aransemen, kejernihan vokal, kejelasan lirik dan lain-lain untuk sampai ke penonton dengan optimal pula. Dengan maksimalnya proses penyampaian ini, saya berpandangan, penonton dapat mengapresiasi karya dengan maksimal.

Terkait prasangka bahwa konser ini adalah sebuah bentuk komodifikasi perlawanan, saya menepisnya sedari awal karena konser dibuat gratis dan terbuka untuk umum.

Saya berangkat dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap aspek musikalitas dan ideologi dari konser ini. Saya mencoba “membaca” muatan ideologis konser ini mulai dari simbol-simbol pada poster dan atribut di lokasi konser, lapak-lapak buku dan kaos yang hadir di ruang tunggu Societet, juga konten pengisi acara.

Di poster, acara diumumkan dimulai pukul 19.00. Namun, hingga pukul 19.40, tidak terlihat tanda-tanda panitia penjaga pintu mempersilakan para penonton yang sudah berkumpul di ruang tunggu untuk masuk. Saya dan teman saya lalu memberanikan diri untuk menanyakan pada panitia apakah para penonton sudah boleh masuk ke ruangan konser.

“Sudah boleh masuk, mas?” tanya kawan saya.

“Wah, belum bisa mas. Kalau tamu undangan boleh. Kalau umum, tunggu sebentar lagi,” jawab panitia penjaga pintu masuk.

Saya pun mengernyitkan dahi karena merasa janggal dengan cara pengaturan masuknya penonton pada konser ini. Saya belum pernah menemui pembedaan waktu masuk antara penonton undangan dan penonton non-undangan di sebuah konser gratis. Namun, saya buru-buru menepis kesimpulan prematur atas pembedaan waktu masuk antara “tamu undangan” dan “tamu tidak diundang (umum)”. Saya mencoba tidak buru-buru menarik kesimpulan bahwa pembedaan ini merupakan representasi ideologis konser yang diskriminatif. Saya berpikir, mungkin ini hanya semacam pertimbangan teknis supaya regulasi masuknya penonton lebih teratur. Jadi, saya menangguhkan kekecewaan saya dulu.

Pukul 19.45, penonton non-undangan pun diperbolehkan masuk. Kami segera masuk, dan mencari posisi duduk yang nyaman dan terbaik untuk menikmati panggung. Kursi tengah menjadi pilihan kami karena dari situlah semua bagian panggung terlihat, dan kami dapat menikmati sistem suara dari kiri dan kanan ruangan dengan seimbang. Namun, saat kami mencoba masuk ke deretan kursi tengah dan berniat duduk, tiba-tiba seorang panitia mencegah kami sambil berkata, “Maaf, mas, ini kursi VVIP. Tribun umum di sebelah kanan.” Panitia segera menunjukkan deretan kursi di sebelah kanan, dan mengatakan bahwa di situlah tempat kami sebagai “penonton umum”.

Saya dan teman-teman saya benar-benar kaget dengan pernyataan panitia konser. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa ada regulasi pembedaan tempat duduk semacam itu dalam konser ini. Bagaimana mungkin konser yang menggadang-gadang dirinya ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ dan mengusung simbol-simbol serta jargon perlawanan lain yang tentu membawa segenap ide-ide tentang kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, egaliterianisme ini menciptakan kelas-kelas pada kursi penontonnya?

“Ironis!” ujar kami satu sama lain.

Keadaan bertambah ironis lagi, saat MC mulai berbicara untuk memulai konser.

“Wah, panitia memang pintar memilih tempat. Hampir semua ornamen ruangan ini berwarna merah. Kursi-kursi semuanya merah. Tirai panggung merah. Cocok dengan konser kita yang bertema perlawanan ini,” ujarnya.

Betapa ironisnya pernyataan MC ini jika dibenturkan dengan regulasi konser itu sendiri. Di tengah-tengah hadirnya penciptaan kelas-kelas pada penonton yang nyata dan langsung dialami sebagian besar penonton kelas (meminjam istilah panitia konser) non-VVIP, hal-hal simbolis menjadi prioritas yang lebih penting disinggung dan dirayakan, ketimbang praktik nyata pengaturan spasial konser semacam kelas-kelas pada kursi penonton.

Sebagai pembanding: Sebuah konser lain di tempat serupa yang pernah saya hadiri—yang malah sama-sekali tidak menggadang-gadang simbol-simbol, jargon, bahkan tema ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ seperti yang diusung oleh konser “Darah Juang” ini bahkan tidak membuat pembedaan kelas-kelas pada penontonnya. Sekalipun konser ini mengundang orang-orang tertentu untuk menghadiri konser, namun tidak ada regulasi perlakuan khusus pada penonton undangan maupun penonton non-undangan. Di hari H konser tersebut, semua penonton adalah penonton tanpa pembedaan.

Mereka harus disiplin datang tepat waktu dan antri di depan pintu masuk. Mereka juga bebas menentukan sendiri posisi duduknya. Mereka yang berhasil masuk dan mendapatkan posisi strategis adalah mereka yang bersusah-payah datang tepat waktu dan bersusah-payah mencari posisi duduk strategis, sementara mereka yang datang tidak tepat waktu harus menerima kursi yang tersisa, atau jika konser telah dimulai, mereka tidak dapat masuk. Bukankah nilai-nilai regulasi konser ini lebih adil terhadap penontonnya?

Dirundung kekecewaan terhadap ketimpangan ini, beberapa kawan mengusulkan untuk keluar dari ruangan konser. Beberapa yang lain kecewa, karena konser molor hingga 1 jam. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk tetap bertahan di sana mengingat jarak jauh yang sudah kami tempuh untuk mencapai tempat konser. Di samping itu, kami juga masih ingin tahu lebih banyak tentang aspek musikalitas dan ideologis dari konser ini.

45 menit kami lalui dengan menyaksikan penampilan band pembuka konser itu. 30 menitnya saya lalui dengan kesal karena melihat panitia tetap membiarkan deretan kursi tengah tetap kosong demi menunggu penonton kelas (meminjam istilah panitia) VVIP untuk datang dan menggenapi “hak” mereka.

Sampai akhirnya pecah lah kejadian yang menjadi puncak kekecewaan kami.

John Tobing, sang tokoh utama konser tersebut, dengan bangga dan senyum memulai lagu pertamanya dengan sambutan:

“Terimakasih banyak pada bapak Wali Kota Yogyakarta yang sudah berkenan hadir di acara ini,” ujarnya sembari matanya memandang ke arah kursi tengah bagian paling depan tempat Wali Kota Yogya dan segenap pejabat juga mantan pejabat pemerintah daerah yang lain duduk*). Wakil kekuasaan ini ternyata diundang secara resmi ke konser tersebut, dan diposisikan sebagai penonton kelas (meminjam istilah panitia) Very Very Important Person – VVIP.

Konser ini makin ironis. Bagaimana mungkin konser yang menglaim dirinya ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ ini mengundang secara resmi seorang walikota yang adalah representasi kekuasaan itu sendiri bahkan bukan untuk dicaci-maki atau semoderat-moderatnya dikritik, atau disinggung praktik-praktik lalim kekuasaannya, tapi malah untuk disambut sebagai salah satu penonton yang diundang dan dinantikan kehadirannya di konser itu karena Very Very Important?

Bagi saya, undangan resmi, pelabelan sebagai tamu VVIP, dan sepatah dua patah kata menyambut wakil kekuasaan sudah cukup menjadi bukti bahwa konser ini ‘sungkan’ terhadap kekuasaan yang konon ditantangnya lewat lagu-lagunya. Bukankah basa-basi merupakan bentuk kesungkanan paling kecil, apalagi ditujukan pada walikota yang adalah representasi kekuasaan itu sendiri? Bukankah ini berarti yang basa-basi merasa perlu bahwa kehadiran wali kota ini diketahui sebagai undangan yang posisinya berbeda dan terhormat dalam konser tersebut?

Ini belum termasuk jika kita menyinggung betapa kontradiktifnya lagu-lagu perlawanan konser tersebut dengan sejumlah kebijakan wali kota Yogya yang lagi semangat-semangatnya Ngedol Jogja (Jual Jogja) dengan dikeluarkannya puluhan izin pembangunan hotel-hotel yang menggusur rakyat miskin kota dari ruang hidupnya, penggusuran-penggusuran pedagang kaki lima untuk area bisnis korporasi, dan kalau mau ditarik lebih jauh lagi ke tingkat provinsi—mengingat pemkot dan pemda adalah pemangku kekuasaan serupa dengan wilayah berbeda—masih ada pedagang-pedagang kecil di Parangkusumo yang terancam digusur demi mega proyek “Bali ke-2”, petani-petani Kulon Progo yang bertahun-tahun mempertahankan ruang hidupnya dari mega proyek pasir besi milik keluarga keraton, dan banyak lainnya.

Sejauh yang saya tahu dari teman yang mengikuti konser ini sampai habis, tak satu pun ketertindasan rakyat di Jogja ini yang disinggung oleh konser ini di hadapan sang wakil kekuasaan setempat, yaitu Wali Kota dan para pejabat lainnya.

Yang banyak disinggung dan didaulat sebagai kekuasaan oleh konser ini adalah Orde Baru, Soeharto, Militerisme, reformasi, ’98 seolah-olah Wali Kota dan pejabat-pejabat lain yang hadir di konser itu bukanlah kekuasaan. Bukan berarti isu-isu yang diangkat tidak penting, tapi betapa ironisnya melihat bahwa isu lokal dan praktik lalim kekuasaan pemerintah lokal hilang sekalipun para penguasa pelakunya hadir di dalam konser tersebut. Tampaknya, dalam konser ini, kekuasaan adalah melulu yang nun jauh di sana, di luar gedung konser.

Bukankah penciptaan kelas-kelas penonton VVIP dan non-VVIP dengan segala hak posisi kursi yang berbeda-beda adalah contoh kekuasaan yang sedang bekerja? Dan bukankah undangan resmi, pelabelan VVIP, dan basa-basi penyambutan hadirnya walikota dan pejabat-pejabat lain, dan nihilnya kritik dan singgungan terhadap praktik kekuasaan wakil kekuasan tersebut adalah bentuk nyata bagaimana perlawanan ‘lupa’ di hadapan kekuasaan?

***

Kami pun segera keluar dari konser tersebut tepat saat John Tobing memulai lagu pertamanya. Saat menuju pintu keluar, masih terdengar teriakan-teriakan penonton yang bersemangat mengikuti konser. “Lawan! Lawan! Revolusi!” dan sebagainya.

Saya keluar dengan kekecewaan dan rasa miris mendalam betapa konser yang bertajuk ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ sekalipun dapat mengandung kontradiksi-kontradiksi ideologis di dalamnya. Makin miris lagi ketika menyadari betapa sebagian besar penonton tenggelam dalam euforia perayaan perlawanan yang tematis seraya kehilangan kepekaan dan daya kritis pada konser tersebut yang penuh kontradiksi.

Seperti judul album sang tokoh utama konser “Darah Juang” itu, Romantika Revolusi, malam itu “Revolusi” benar-benar menjadi hal yang romantis, ya, begitu romantis hingga “revolusi” dan “perlawanan” itu sendiri telah berubah jadi fosil yang siap ditonton dan dinikmati siapa saja, termasuk oleh kekuasaan itu sendiri, bahkan dengan segala posisi dan hak istimewanya, tanpa merasa terusik sedikit pun.

Dalam konser itu, kekuasaan, kelas-kelas dan ‘perlawanan’ telah berdamai dengan selamat sentosa.

“Darah Juang kok dikonserkan? Konser Darah Juang kok di TBY? Harusnya di jalan lah,” salah satu teman saya berkomentar. Baginya, pemilihan TBY sebagai lokasi konser adalah sebuah bentuk pilihan elitis yang jauh dari realita lagu itu sendiri.

Saya sendiri termasuk golongan yang penasaran dengan konser ini.

Terkait pemilihan letak di Societet, TBY, saya beranggapan bahwa pilihan ini diambil karena konser ingin mencapai sisi musikalitas yang optimal. Sepengetahuan saya, Societet memang memiliki kualitas sistem suara dalam-ruangan yang bagus. Saya sendiri tidak bermasalah dengan pemilihan ini karena, bagi saya pribadi, penting bagi karya-karya perlawanan untuk memperhatikan aspek estetis karya di samping aspek ideologis yang tentu menjadi roh karya tersebut. Sistem suara yang optimal tentu mendukung segenap komponen-komponen karya seperti aransemen, kejernihan vokal, kejelasan lirik dan lain-lain untuk sampai ke penonton dengan optimal pula. Dengan maksimalnya proses penyampaian ini, saya berpandangan, penonton dapat mengapresiasi karya dengan maksimal.

Terkait prasangka bahwa konser ini adalah sebuah bentuk komodifikasi perlawanan, saya menepisnya sedari awal karena konser dibuat gratis dan terbuka untuk umum.

Saya berangkat dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap aspek musikalitas dan ideologi dari konser ini. Saya mencoba “membaca” muatan ideologis konser ini mulai dari simbol-simbol pada poster dan atribut di lokasi konser, lapak-lapak buku dan kaos yang hadir di ruang tunggu Societet, juga konten pengisi acara.

Di poster, acara diumumkan dimulai pukul 19.00. Namun, hingga pukul 19.40, tidak terlihat tanda-tanda panitia penjaga pintu mempersilakan para penonton yang sudah berkumpul di ruang tunggu untuk masuk. Saya dan teman saya lalu memberanikan diri untuk menanyakan pada panitia apakah para penonton sudah boleh masuk ke ruangan konser.

“Sudah boleh masuk, mas?” tanya kawan saya.

“Wah, belum bisa mas. Kalau tamu undangan boleh. Kalau umum, tunggu sebentar lagi,” jawab panitia penjaga pintu masuk.

Saya pun mengernyitkan dahi karena merasa janggal dengan cara pengaturan masuknya penonton pada konser ini. Saya belum pernah menemui pembedaan waktu masuk antara penonton undangan dan penonton non-undangan di sebuah konser gratis. Namun, saya buru-buru menepis kesimpulan prematur atas pembedaan waktu masuk antara “tamu undangan” dan “tamu tidak diundang (umum)”. Saya mencoba tidak buru-buru menarik kesimpulan bahwa pembedaan ini merupakan representasi ideologis konser yang diskriminatif. Saya berpikir, mungkin ini hanya semacam pertimbangan teknis supaya regulasi masuknya penonton lebih teratur. Jadi, saya menangguhkan kekecewaan saya dulu.

Pukul 19.45, penonton non-undangan pun diperbolehkan masuk. Kami segera masuk, dan mencari posisi duduk yang nyaman dan terbaik untuk menikmati panggung. Kursi tengah menjadi pilihan kami karena dari situlah semua bagian panggung terlihat, dan kami dapat menikmati sistem suara dari kiri dan kanan ruangan dengan seimbang. Namun, saat kami mencoba masuk ke deretan kursi tengah dan berniat duduk, tiba-tiba seorang panitia mencegah kami sambil berkata, “Maaf, mas, ini kursi VVIP. Tribun umum di sebelah kanan.” Panitia segera menunjukkan deretan kursi di sebelah kanan, dan mengatakan bahwa di situlah tempat kami sebagai “penonton umum”.

Saya dan teman-teman saya benar-benar kaget dengan pernyataan panitia konser. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa ada regulasi pembedaan tempat duduk semacam itu dalam konser ini. Bagaimana mungkin konser yang menggadang-gadang dirinya ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ dan mengusung simbol-simbol serta jargon perlawanan lain yang tentu membawa segenap ide-ide tentang kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, egaliterianisme ini menciptakan kelas-kelas pada kursi penontonnya?

“Ironis!” ujar kami satu sama lain.

Keadaan bertambah ironis lagi, saat MC mulai berbicara untuk memulai konser.

“Wah, panitia memang pintar memilih tempat. Hampir semua ornamen ruangan ini berwarna merah. Kursi-kursi semuanya merah. Tirai panggung merah. Cocok dengan konser kita yang bertema perlawanan ini,” ujarnya.

Betapa ironisnya pernyataan MC ini jika dibenturkan dengan regulasi konser itu sendiri. Di tengah-tengah hadirnya penciptaan kelas-kelas pada penonton yang nyata dan langsung dialami sebagian besar penonton kelas (meminjam istilah panitia konser) non-VVIP, hal-hal simbolis menjadi prioritas yang lebih penting disinggung dan dirayakan, ketimbang praktik nyata pengaturan spasial konser semacam kelas-kelas pada kursi penonton.

Sebagai pembanding: Sebuah konser lain di tempat serupa yang pernah saya hadiri—yang malah sama-sekali tidak menggadang-gadang simbol-simbol, jargon, bahkan tema ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ seperti yang diusung oleh konser “Darah Juang” ini bahkan tidak membuat pembedaan kelas-kelas pada penontonnya. Sekalipun konser ini mengundang orang-orang tertentu untuk menghadiri konser, namun tidak ada regulasi perlakuan khusus pada penonton undangan maupun penonton non-undangan. Di hari H konser tersebut, semua penonton adalah penonton tanpa pembedaan.

Mereka harus disiplin datang tepat waktu dan antri di depan pintu masuk. Mereka juga bebas menentukan sendiri posisi duduknya. Mereka yang berhasil masuk dan mendapatkan posisi strategis adalah mereka yang bersusah-payah datang tepat waktu dan bersusah-payah mencari posisi duduk strategis, sementara mereka yang datang tidak tepat waktu harus menerima kursi yang tersisa, atau jika konser telah dimulai, mereka tidak dapat masuk. Bukankah nilai-nilai regulasi konser ini lebih adil terhadap penontonnya?

Dirundung kekecewaan terhadap ketimpangan ini, beberapa kawan mengusulkan untuk keluar dari ruangan konser. Beberapa yang lain kecewa, karena konser molor hingga 1 jam. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk tetap bertahan di sana mengingat jarak jauh yang sudah kami tempuh untuk mencapai tempat konser. Di samping itu, kami juga masih ingin tahu lebih banyak tentang aspek musikalitas dan ideologis dari konser ini.

45 menit kami lalui dengan menyaksikan penampilan band pembuka konser itu. 30 menitnya saya lalui dengan kesal karena melihat panitia tetap membiarkan deretan kursi tengah tetap kosong demi menunggu penonton kelas (meminjam istilah panitia) VVIP untuk datang dan menggenapi “hak” mereka.

Sampai akhirnya pecah lah kejadian yang menjadi puncak kekecewaan kami.

John Tobing, sang tokoh utama konser tersebut, dengan bangga dan senyum memulai lagu pertamanya dengan sambutan:

“Terimakasih banyak pada bapak Wali Kota Yogyakarta yang sudah berkenan hadir di acara ini,” ujarnya sembari matanya memandang ke arah kursi tengah bagian paling depan tempat Wali Kota Yogya dan segenap pejabat juga mantan pejabat pemerintah daerah yang lain duduk*). Wakil kekuasaan ini ternyata diundang secara resmi ke konser tersebut, dan diposisikan sebagai penonton kelas (meminjam istilah panitia) Very Very Important Person – VVIP.

Konser ini makin ironis. Bagaimana mungkin konser yang menglaim dirinya ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ ini mengundang secara resmi seorang walikota yang adalah representasi kekuasaan itu sendiri bahkan bukan untuk dicaci-maki atau semoderat-moderatnya dikritik, atau disinggung praktik-praktik lalim kekuasaannya, tapi malah untuk disambut sebagai salah satu penonton yang diundang dan dinantikan kehadirannya di konser itu karena Very Very Important?

Bagi saya, undangan resmi, pelabelan sebagai tamu VVIP, dan sepatah dua patah kata menyambut wakil kekuasaan sudah cukup menjadi bukti bahwa konser ini ‘sungkan’ terhadap kekuasaan yang konon ditantangnya lewat lagu-lagunya. Bukankah basa-basi merupakan bentuk kesungkanan paling kecil, apalagi ditujukan pada walikota yang adalah representasi kekuasaan itu sendiri? Bukankah ini berarti yang basa-basi merasa perlu bahwa kehadiran wali kota ini diketahui sebagai undangan yang posisinya berbeda dan terhormat dalam konser tersebut?

Ini belum termasuk jika kita menyinggung betapa kontradiktifnya lagu-lagu perlawanan konser tersebut dengan sejumlah kebijakan wali kota Yogya yang lagi semangat-semangatnya Ngedol Jogja (Jual Jogja) dengan dikeluarkannya puluhan izin pembangunan hotel-hotel yang menggusur rakyat miskin kota dari ruang hidupnya, penggusuran-penggusuran pedagang kaki lima untuk area bisnis korporasi, dan kalau mau ditarik lebih jauh lagi ke tingkat provinsi—mengingat pemkot dan pemda adalah pemangku kekuasaan serupa dengan wilayah berbeda—masih ada pedagang-pedagang kecil di Parangkusumo yang terancam digusur demi mega proyek “Bali ke-2”, petani-petani Kulon Progo yang bertahun-tahun mempertahankan ruang hidupnya dari mega proyek pasir besi milik keluarga keraton, dan banyak lainnya.

Sejauh yang saya tahu dari teman yang mengikuti konser ini sampai habis, tak satu pun ketertindasan rakyat di Jogja ini yang disinggung oleh konser ini di hadapan sang wakil kekuasaan setempat, yaitu Wali Kota dan para pejabat lainnya.

Yang banyak disinggung dan didaulat sebagai kekuasaan oleh konser ini adalah Orde Baru, Soeharto, Militerisme, reformasi, ’98 seolah-olah Wali Kota dan pejabat-pejabat lain yang hadir di konser itu bukanlah kekuasaan. Bukan berarti isu-isu yang diangkat tidak penting, tapi betapa ironisnya melihat bahwa isu lokal dan praktik lalim kekuasaan pemerintah lokal hilang sekalipun para penguasa pelakunya hadir di dalam konser tersebut. Tampaknya, dalam konser ini, kekuasaan adalah melulu yang nun jauh di sana, di luar gedung konser.

Bukankah penciptaan kelas-kelas penonton VVIP dan non-VVIP dengan segala hak posisi kursi yang berbeda-beda adalah contoh kekuasaan yang sedang bekerja? Dan bukankah undangan resmi, pelabelan VVIP, dan basa-basi penyambutan hadirnya walikota dan pejabat-pejabat lain, dan nihilnya kritik dan singgungan terhadap praktik kekuasaan wakil kekuasan tersebut adalah bentuk nyata bagaimana perlawanan ‘lupa’ di hadapan kekuasaan?

***

Kami pun segera keluar dari konser tersebut tepat saat John Tobing memulai lagu pertamanya. Saat menuju pintu keluar, masih terdengar teriakan-teriakan penonton yang bersemangat mengikuti konser. “Lawan! Lawan! Revolusi!” dan sebagainya.

Saya keluar dengan kekecewaan dan rasa miris mendalam betapa konser yang bertajuk ‘merah’, ‘melawan’, ‘protes sosial’, ‘revolusioner’ sekalipun dapat mengandung kontradiksi-kontradiksi ideologis di dalamnya. Makin miris lagi ketika menyadari betapa sebagian besar penonton tenggelam dalam euforia perayaan perlawanan yang tematis seraya kehilangan kepekaan dan daya kritis pada konser tersebut yang penuh kontradiksi.

Seperti judul album sang tokoh utama konser “Darah Juang” itu, Romantika Revolusi, malam itu “Revolusi” benar-benar menjadi hal yang romantis, ya, begitu romantis hingga “revolusi” dan “perlawanan” itu sendiri telah berubah jadi fosil yang siap ditonton dan dinikmati siapa saja, termasuk oleh kekuasaan itu sendiri, bahkan dengan segala posisi dan hak istimewanya, tanpa merasa terusik sedikit pun.

Dalam konser itu, kekuasaan, kelas-kelas dan ‘perlawanan’ telah berdamai dengan selamat sentosa.

*) Soal kehadiran walkot Jogja, ada yang mengatakan walikota Jogja kini, Haryadi Suyuti, tidak hadir di konser itu melainkan mantan walikota Jogja yaitu Herry Zudianto. Kehadiran walikota Jogja saya simpulkan dari kata-kata John Tobing sendiri di atas panggung. Ia menyebut kata “Walikota” (bukan “mantan Wali Kota”). Kalau pun mau berbicara soal Herry Zudianto, Herry juga turut andil dalam proses pemudahan tumbuhnya hotel2 di Yogya yang memakan kelas-kelas lemah seperti rakyat miskin kota dan PKL dengan dikeluarkannya peraturan walikota (Perwal) nomor 3 tahun 2009 yang merupakan Insentif berupa pengurangan pajak kepengurusan ijin hingga 25-75 persen baik ijin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan maupun izin usaha kepariwisataan. Haryadi Suyuti meneruskan kebijakan itu dengan melepas izin pembangunan hotel lagi. Jadi, upaya Ngedol Jogja sudah lama berlangsung. Jadi kekuasaan dalam tulisan saya tidaklah merujuk spesifik sebagai orang, bahwa kekuasaan (orang) yang ini lebih baik dan lebih pantas disegani ketimbang kekuasaan (orang) lain, bahwa Herry lebih baik daripada Haryadi. Kekuasaan adalah sistemik dan bagi saya, Herry dan Haryadi adalah bagian dari kekuasaan yang sama.

RSS Feed

RSS Feed